我們的衝突為何總是似曾相識? — 練習在關係中重拾安全感 / 看見心理 蔡政儒實習心理師

- admin_SeeingCounseling

- 2025年11月25日

- 讀畢需時 7 分鐘

蔡政儒 Ian Tsai 實習諮商心理師

我們的衝突為何總是似曾相識? —— 練習在關係中重拾安全感 / 看見心理 蔡政儒 實習諮商心理師

以虛擬故事為序|似曾相識的迴圈:一幕又繞回一幕,日常消散的安全感

週四夜裡,客廳只剩冷氣聲。小江把玻璃杯推回餐桌,傳訊:「明天早餐要不要一起吃?」已讀沒有出現。幾分鐘後又補一句:「如果你忙或很累也沒關係。」放下手機時,期盼也一起放下。另一邊,小潘加班改簡報,手停在鍵盤上猶豫。過去回得慢,常換來更急的邀請,小潘更怕說「不行」讓關係氣氛變得緊張,只能對自己說「等一下再回」。會議在隔天早上,簡報還有兩頁。訊息終究沒送出。

隔天傍晚,小潘問:「晚餐吃什麼?」小江回覆:「都可以。」提出的選項卻一個個被劃掉。最後兩人帶著微波餐回家,電視笑聲過大,餐桌上有晚餐的熱氣,心卻沒靠近。

週六上午,小江晾衣,低聲提「地墊好像要換」、「洗手台有點髒。」「等一下。」的小潘進浴室刷洗,在小江耳裡好像越刷越大力,出來只說一句:「好了。」小江點頭。提醒被聽成挑剔,動作被讀成不耐;任務完成,在一起的感覺卻沒到。

夜裡只留床頭燈。小江靠過去,手落在小潘肩上;小潘點頭,身體沒移動。被窩裡的空氣升溫得好慢,小江把棉被往上拉,小潘把手機推遠,彷彿各自退了一步。

沒有誰大吼,有的只有日常。日常裡卻有著重複的一幕幕,像是熟悉的迴路,一次次把兩個想靠近的人,帶回擦肩而過的轉角。

為什麼我們老是吵同一件事?

我們以為在談「回訊息」「晚餐」「家事」「要不要親近」,其實在交換更深處的訊號:我還重要嗎?會不會被嫌?可不可以做自己? 精神分析學者 Bion 提醒說:「關係是一種互相催眠」。所有日常溝通的表面訊息,都同時傳遞著潛意識下的隱藏訊息——像小江傳「明天早餐要不要一起吃?」,底層是「請把我算進你的一天」;小潘晚回訊底層則是「怕說不行讓關係氣氛標糟」。保護自己的方式,剛好戳到對方的痛;而有時體貼或在意,又反過來造成壓力。於是兩個明明想靠近的人,被同一個迴路牽引,走回那似曾相識的衝突。

親密關係溝通中的惡性循環

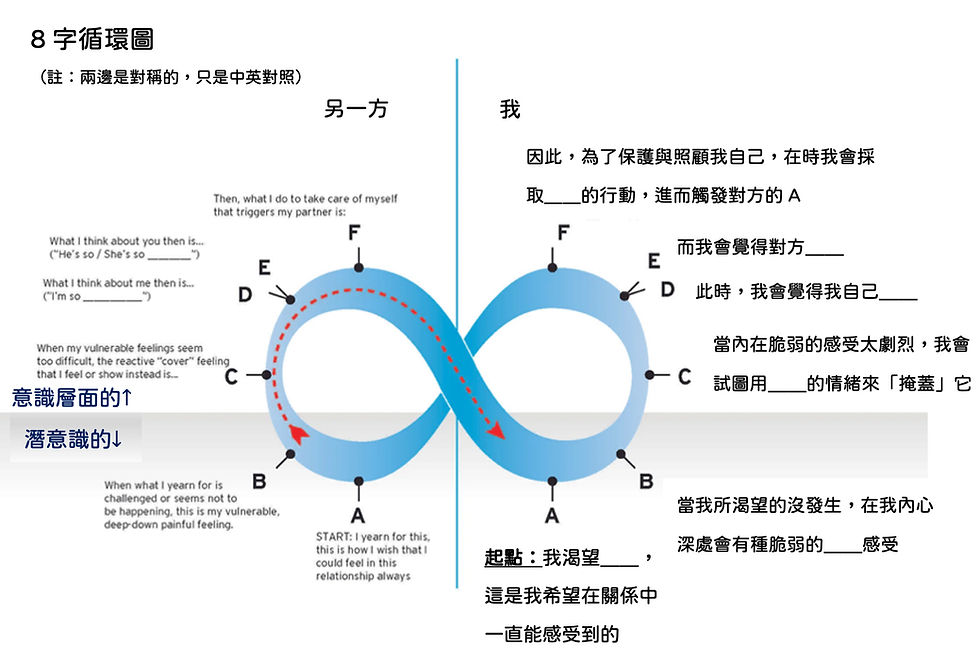

上述所謂似曾相識的迴路,其實是伴侶溝通中常見的惡性循環。我們可以把循環畫成一張 ∞(無限符號、躺著的8)圖,會更清楚(如附圖):

A 內在渴望:被在乎、被理解、能做自己、被一起決定。

B 受傷情緒:失落、害怕、心寒、擔心被拒絕。

C 表面防衛:追問、否決、說教、沉默、拖延、退開。

D/E 幫自己/對方貼標籤:你不在乎/我很麻煩/你難相處/我很糟。

F 觸發對方:我的防衛踩到對方的脆弱,對方的反應又加速我的防衛。

以故事對照:

小江的軸線

小江想被小潘安排進生活(A)

→ 期待落空而失落(B)

→ 於是追問、確認,或丟出「算了」(C)

→ 對小潘造成壓力(F)

→ 小江感覺自己不重要(D),覺得對方不在乎(E)

小潘的軸線

小潘希望被理解工作忙碌(A),同時害怕拒絕會讓小江失望(B)

→ 因而拖延回訊(C)

→ 正好觸發小江「被忽略」的痛(F)

→ 小潘覺得自己不夠好(D),也覺得小江緊迫逼人(E)

面對重複出現的迴路,我們可以練習先化約:並非簡化問題,而是把眼前一堆訊息,收束成「此刻的循環」。先看清關係互動(interpersonal),等循環能被覺察清晰,再回到個人彼此分享內在的心路歷程(intrapersonal)。這樣比起一開始就「修理個性、修理對方」有效,也比較不挫敗、傷感情。

覺察循環後,如何練習重拾安全感?

把迴路畫出來後,重點不是分對錯、好壞,而是把節奏放慢,讓感受跟上,把安全感存回來。安全感並不是等來的,是練出來的——接下來以三種力量的鍛鍊當成目標:先穩住自己(調節力)、再打開彼此(連結力)、最後做出小小不同(影響力),依序為:

1. 調節力(是三種力量的基礎地基,包含四個部分)

a. 覺察自己(我在 A~F 的哪裡?身體與感受怎麼說?)

b. 理解對方(眼前的人在保護自己的什麼?)

c. 適切表達(說自己的需要,不貼標籤)

d. 允許對方表達(收下安撫與幫忙)

2. 連結力(日常相處的時間堆疊)

把生活彼此敞開分享,安排相處時間,累積「被預期、被記得」的日常安全經驗。

3. 影響力(能夠自主、能夠有所發揮)

相信自己的聲音是重要的、能讓關係變好,敢嘗試堅定又溫和的行動或溝通。

我們把新學到的這三種力量,像是電影導演一般,回放至開頭故事的四個片段(回訊息、做家務、想晚餐、床邊事),思考如何練習應用:調節力可以是小潘訊息裡新增的「我感受到你想我,我也想你。我把手上的工作完成,待會打給你討論明天行程」;連結力可以是小江改說出口的「我想要跟你一起做家事、一邊聊天,你有空一起來嗎?」;影響力可以是小潘說「那我想三個晚餐選項,你當成選擇題選選看」,或是小江的「睡前我很想要抱一下」。當然不以上述為限,每對伴侶的默契與做法各有不同。這累積安全感的三種力量練習,不求完美、只求可執行的小行動,讓熟悉的迴路慢下來、有些不同。

在台灣的文化脈絡裡,很多人在原生家庭雖然被照顧(影響)、也時常待在一起(連結),在內心深處卻常感到沒有真正被理解(調節)。調節力若沒有被重視,會連帶衝擊「算了不說了」的連結力與「我不相信我說了會有用」的影響力。在諮商中,我們從練習覺察自己內心渴望出發,推己及人理解對方,也實際練習真誠一致地表達,一步步重拾安全感。

如果我帶著親密關係議題來到諮商室,會發生什麼事?

你可以把這裡想成一個安全、專心練習的場域。流程可能是:

1.先安頓與定錨

一起放慢步調:心裡最擔心什麼?此刻最想被理解的是哪一塊?此刻身體哪裡覺得緊張?

2.一起描出「此刻的循環」(對照8字循環圖)

運用語句,把迴路的每個節點具體化:

A 我真正渴望的是……

B 此刻受傷情緒是……(如失落、害怕)

C 我表面常做的是……(如追問、沉默、退開)

D/E 我給自己/對方的貼標籤是……

F 這些行為如何踩到彼此的痛點、又如何被重複觸發?

3.對準渴望,設計小小的不同

以三種力量的鍛鍊為目標,重拾安全感:

調節力:短暫暫停、身體掃描、把需要說成「我訊息」。

連結力:安排可預期的精心相處時段、把「被記得」變成日常。

影響力:練習溫和而清楚的行動(給彼此可選方案、衝突發生前後的SOP)。

4.會談中做、生活裡試

諮商室中演練句型與情境;帶著小作業回到日常;下次回來檢視「迴路是否變慢、變短、出現新選擇」。

5.探索原生家庭經驗,看見內在需求來源

有些人的現在反應,其實延續了早年的相處方式。我會與你一起:

以生命圖回顧重要關係與關鍵事件。

找出家中常見的互動腳本/規則(例如「不要麻煩別人」「快把事情做好」)。

看見你過去如何安頓情緒、被賦予什麼角色與期待。

把這些線索對照到當下的 A–F 循環,分辨「當年的需要」與「此刻的選擇」。

目的不是追究誰的對錯,而是增廣選項:理解自己何以在關係中如此反應,從而長出新的回應方式。

6.收束與帶走

把有效做法整理成你的「關係使用說明書」:什麼會觸發我、我怎麼調節、我希望被怎麼回應、共同默契。

不求一次做到很好;我們專注於可持續的小小改變。當循環被看見、步伐被放慢,安全感就能一點一滴存回來。

結語|把「似曾相識」變成「可被辨識」,逐漸長回來的安全感

同樣的衝突之所以反覆,不是愛不夠,也不是誰比較壞,而是彼此一起被捲進沒被覺察的循環。當我們把循環指認出來、把它清晰畫出、在關鍵處放慢一點讓自己感受與理解,那些似曾相識就會變成可被辨識。而可被辨識的,就能被選擇——可以選擇克服焦慮與恐懼、選擇說出需要、選擇給彼此回應、選擇在情緒要衝出去前先停一下。重拾安全感並不是把舊有反應連根拔起,而是讓它不再掌舵,把指引方向的力量交回自己與所愛之人的手裡。如果你願意,歡迎你來。讓我們一起看見關係的運作,把新能力重新生長於日常:從一餐、一次訊息、一件家務開始,讓關係往想去的方向移動。

參考書目

亞瑟.尼爾森(Arthur C. Nielsen),《伴侶治療指南:整合系統、精神動力、行為療法的治療地圖》(A Roadmap for Couple Therapy: Integrating Systemic, Psychodynamic, and Behavioral Approaches)心靈工坊出版,譯者: 王譓茹, 陳彥婷

蘇珊.強森(Sue Johnson),《情緒取向治療全解析:EFT 如何療癒個人、伴侶與家庭》(Attachment Theory in Practice: Emotionally Focused Therapy with Individuals, Couples, and Families)張老師文化出版,譯者: 劉婷

歡迎加入及推薦看見心理Line@ 隨時關注我們的最新動態與文章

同時也可以使用Line@詢問及直接預約我們專業的心理師喔!

喜歡這篇文章嗎? 歡迎分享看見心理的好文給朋友喔 😄 點擊下面的按鈕,加入看見心理LINE好友 可以快速跟我們問問題 / 預約時間喔!

若無法順利開啟LINE

也可以搜尋「看見心理」的LINE ID喔!➡️@seeingcounseling